����������ܤˡֳ���͡פȤ�����餹�Ȥ������Ȥϡ�ñ�ʤ뺹�̤��и������Ǥʤ���ľ��Ū�ʿ��ι�«��ޤᡢ���ܿͤȤϼ����ΰۤʤ��Ǻ�������줿�Ǥ��������Ȥ��������ʤ���

����������������������ܤ������ԤΤ��ᡢ�͡��ʷ��dz���ͤ�«���������٤˺��Ϥ��äƤ⡢����ͤ��������ް�Ū�������;���ʤ�����Ƥ����Τϼ��ΤΤȤ���Ǥ��롣1939ǯ�ˤϡ�����ͤεサ���ư�˴ؤ��뼫ͳ�����¤���ˡ��Ȥ�����̳����ֳ���ͤ������ںߵڤ����˴ؤ����פ����˻ܹԤ��졢��������ʿ��������ȯ���1941ǯ12��9���ˤϡֳ���ͤ�ι�����˴ؤ�����������פ����ۤ���¨���ܹԤȤʤä�(1)��

�ܹƤΥơ��ޤ�̵���Ҿ��֤���ϥ�������(2)��������������ɤΤ褦�ʰ��������ɤΤ褦����������ä��Τ����Ǥ����餫�ˤ��뤳�Ȥˤ��롣���β�������Τ���ˤϡ�Ʊ������ᤴ�������������ʹ�����Ĵ����ͭ���Ǥ��뤳�ȤϤ��������������60ǯ��Ф����ȤʤäƤϺ����¿�����ޤ�������Ȥ����ü�Ķ��Ǥ��ä������ˡ�������̱�ֻ���ȯ�����ưפǤϤʤ�(3)��

���Τ褦���ޡ�����ͤ������ޤä�¦�Ǥ�����̳�ʷ��ݶɤδ���ʪ�س��������(4)�����蘆�줿�������ơ����δ���ʪ����Ͽ���ι⤤�����Ȥ��Ƹ���˳��ѤǤ��뤳�Ȥ�ɮ�ԤϹ����ˤ⡢�����Ǥθ�ϫ�ԤǤ���ʬ��θ�������ͼԤǤ��벮���ٻ��ᤫ��ľ�ܤ����������뤳�Ȥ��Ǥ������س�������٤ϡ����ο�ǯ�������蘆�줿�س����ٻ�������(5)��ʻ���ơ�����ͤ���ĵ��ư�˾����Ƥ������γ����ٻ��λ����Ǥ��뤬�������Ϻ�����ϥ������ͤθ���˷Ȥ��ɮ�ԤˤȤäƤ⡢����ͭ�פǤ��ä�(6)��

����ּ�����ޤ�¦�λ����פǤ���ʾ塢����λ�����Ƚ��ɬ�פǤ��롣���Ҥ��Τ�Τ��и��⤢�������������������Υޥ��ʥ��̤������Ƥ⡢����ޤ��Τ��Ƥ��ʤ����¤����餫�ˤ���뤳�Ȥ˰յ�������ȹͤ�����̳�ʷ��ݶɴ���ʪ������ϥ������ͤ˴�Ϳ��������ޤȤᡢ�����ˤ����Ĥ���Ҳ𤹤뼡��Ǥ��롣

����ξҲ�

������Ū�ʻ�����ޤ��ˡ������κ�α��ϥ������ͤγ����ˤĤ��ƿ���Ƥ�����

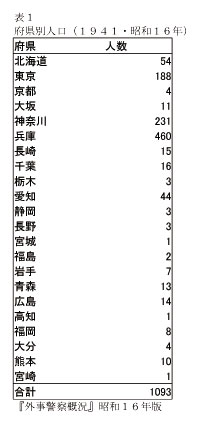

����������κ�����ϥ������������ϡ����������1300̾���ۤȤ�ɤ�ʼ�ˡ����������Σ��ϰ�˽��椷�Ƥ������������ϰ�˼����ǡ��̳�ƻ�����Ρ����ա�Ĺ�ꡢ���硢�Ŀ�����塢���ܤ�³���������ο������ҤΣ���������Ӥ���ȶˤ�ƾ��ʤ����ϰ��̤ǤΥ������͵サ�Կ����̤��̳�ƻ�Ǥ�100̾�������ʤ�����ɽ���ˤʤ������������ΤǤ��ä�������ˤ�150̾�ۤɤΥ������ͤ��サ���Ƥ��ꡢ�ݡ����ɷϤ�ޤ���200̾�������˾�ä����Ȥ��դ��ä��Ƥ�����

����������κ�����ϥ������������ϡ����������1300̾���ۤȤ�ɤ�ʼ�ˡ����������Σ��ϰ�˽��椷�Ƥ������������ϰ�˼����ǡ��̳�ƻ�����Ρ����ա�Ĺ�ꡢ���硢�Ŀ�����塢���ܤ�³���������ο������ҤΣ���������Ӥ���ȶˤ�ƾ��ʤ����ϰ��̤ǤΥ������͵サ�Կ����̤��̳�ƻ�Ǥ�100̾�������ʤ�����ɽ���ˤʤ������������ΤǤ��ä�������ˤ�150̾�ۤɤΥ������ͤ��サ���Ƥ��ꡢ�ݡ����ɷϤ�ޤ���200̾�������˾�ä����Ȥ��դ��ä��Ƥ�����

�������ϥ������ͤ��ɤ���ä����פ�Ω�ƤƤ����Τ��ϳ����ٻ���Ĵ�����������̿����Τ뤳�Ȥ��Ǥ��롣��ʿ�����褬���Ϥ����1941ǯ�ˤϡ��Ǥ�¿���Τ���������111̾�ǡ����Τ�1������Ƥ��롣�ʲ�����Ź������Ӳ�Ұ���59̾�ˡ����߾���29̾�ˡ���ʪ����26̾�ˡ���������20̾�ˤ�³�������ʤߤˤ���5ǯ����1936ǯ����Ӥ���ȡ���������40̾�ۤɸ������������ʡ���ʪ���ʤɤ�Ⱦ�����Ƥ��롣�ޤ����ǰ���20̾����2̾�ؤη㸺�ȤʤäƤ��롣�ܤ����ϸ�Ҥ��뤬�������кѤˤ��������ͼҲ�ؤ�ľ��Ū�Ƿ�������ΤȤ����褦����ɽ����

�������ϥ������ͤ��ɤ���ä����פ�Ω�ƤƤ����Τ��ϳ����ٻ���Ĵ�����������̿����Τ뤳�Ȥ��Ǥ��롣��ʿ�����褬���Ϥ����1941ǯ�ˤϡ��Ǥ�¿���Τ���������111̾�ǡ����Τ�1������Ƥ��롣�ʲ�����Ź������Ӳ�Ұ���59̾�ˡ����߾���29̾�ˡ���ʪ����26̾�ˡ���������20̾�ˤ�³�������ʤߤˤ���5ǯ����1936ǯ����Ӥ���ȡ���������40̾�ۤɸ������������ʡ���ʪ���ʤɤ�Ⱦ�����Ƥ��롣�ޤ����ǰ���20̾����2̾�ؤη㸺�ȤʤäƤ��롣�ܤ����ϸ�Ҥ��뤬�������кѤˤ��������ͼҲ�ؤ�ľ��Ū�Ƿ�������ΤȤ����褦����ɽ����

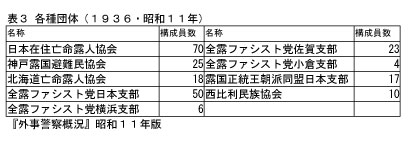

�� ���ˡ���ϥ������ͤ���������Ū���ߥ�˥ƥ��Ƥߤ�ȡ��������ΤϤ��褽20������뤬��������ߤ�Ϣ�Ȥϴ����ǡ������㳰������ơ��ơ������μ��Τγ�ư����Ĵ�����ˤ��ä��������ٻ��ϡַк�Ū�Կ�������Ū�ؿ����Ӽ������Ƥ���פ���𤷤Ƥ��롣��ɽ����

���ˡ���ϥ������ͤ���������Ū���ߥ�˥ƥ��Ƥߤ�ȡ��������ΤϤ��褽20������뤬��������ߤ�Ϣ�Ȥϴ����ǡ������㳰������ơ��ơ������μ��Τγ�ư����Ĵ�����ˤ��ä��������ٻ��ϡַк�Ū�Կ�������Ū�ؿ����Ӽ������Ƥ���פ���𤷤Ƥ��롣��ɽ����

���������ϴ����줿1938�ʾ���13��ǯ8��ϡ������������褬�ϤޤäƤ��ꡢ�����ư��ˡ���ܹԤ��졢�кѤ���������ؤȰܹԤ������Ǥ��롣�����ط��Ϥ��ʤ긱���ǡ������Ǥϲ��٤������η�����ư���ߤ�졢����ˤ�ĥ�������絬�Ϥʷ������ͤ���ȯ���Ƥ������ޤ����������룱��ˤϽ�ͥ���IJŻҤΥ�Ϣ˴̿����ⵯ�äƤ��롣

(1) ���ش���ˡ��ȿ���1938�ʾ���13��ǯ9��-10��

�ְ��ش���ˡ��ȿ�פ�̾�ܤ�¿���Υ������͡���Ϣ�ͤ����줿���Ƶ��Ͼ峤�������Ǥ����ܱ߲�������Ѥ��������������Ȥ�����Τ��ä����������ظ�ˤϡ������ʻ���ƥ��ѥ��Ƶ���Ŧȯ�Ȥ������Ǥ⤢�ä�����ɡ����ѥ����¤�Ω�ڤ��줺�����줾��ȳ�ⷺ�ǽ���ä������������͡���Ϣ�ͤϤ��ĤǤ⥹�ѥ��Ȥ���Ŧȯ�Ǥ���褦�������ƻ뤵��Ƥ������Ȥ���¬����롣

(2) ��Ϣˮ�����ܿ��¤Ӥ����Ϫ���1939�ʾ���14��ǯ����

������ϥ��ϥ�������̤ι�ͳ�˱��褷�Ƥ�������̱²�ο�̾������Ϣ�Υ��ѥ��Ȥ��Ƹ��줿��������ٻ��μ��Ĵ�٤��Ф��ơ����ϥ�Ϣ���ɤ������ܹ���߽��Υ�������̾�����������褦���������Ƥ����ȹ���������Ʊǯ8��˷����ݸ�ˡ�ڼ��°ݻ�ˡ��ȿ�Ǹ����ɤ����פ��줿(7)�����λ��郎����ߤ˽Ф����Ȥˤ�ꡢ���ܹ������ϥ������ͤ��Ф���ƻ뤬�������줿��

�äˡ������α�����Ф��Ƥϸ������������Ȥ�줿��Ʊǯ6��η���˵��ܤ��줿�ե���åס����奦���Ĥ�ư�����Ϥ��ΰ���Ǥ��롣������龦�Ȥ��Ƥ��Ӥ��ӳ������̳�ƻ����褷�Ƥ������ᡢ�����ٻ��������տ�ʪ�Ȥ������Ԥ��줿�ΤǤ��ä����ʤ�������16ǯ12����ʿ��������ȯ�ʸ塢�����ؤγ���ͤ�Ω������ϡ���̳����ˤ�ꡢ����ͤϳ����ؤν�����������¤���뤳�Ȥˤʤ�(8)��

(3) ��α��Ϣˮ�ͤι���Υæ��1939�ʾ���14��ǯ7��

�ޤ������λ�������˶�̣����������ε��ܤΤޤް��Ѥ��롣�ֽ�����ˮ��α��Ϣˮ�ͤˤ��ƹ���Υæ���˾����Ϣˮ��ȴۤ˼�³����ǵ��ջ�ɽ����ʤ��뤳�ȼȡ��ʤ�⡢��Ϣ���ɤˤ����Ƥ�����Ū�ˤ�����˻ߵ錄�����ͤ��ꡣ�٤˺�α��Ϣˮ�ͤϰ���Ū�˼�ͳΥæ����ˡ��֤���Ȥ�����³��������Τ�����ʤ���Ϣ�ҤΤޤ���ȴۤؤν��³���Ǥ��ƻ��¾��̵���Ҥ�ɸ�֤���ꤿ��¾��ʤ��

���ΤȤ�������ˤ�̱�ֿͤȤ��Ƥ�23����50̾�Υ�Ϣˮ�ͤ����ꡢ���Τ���2̾������Ƥϡ�������Ū�˥�Ϣ���Ҥ��������Ƥ��������Τ褦�ʤ��ꡢ�ֳ���ͤ������ںߵڤ����˴ؤ����פλܹԤ�ȼ��������ͤˤϿ������ںߵ��ľڤ�ȯ�뤷ľ����뤳�Ȥˤʤä��������ǡ���³�����ˤ��̵���Ҥ�ɸ�֤��Ƥ�������ޡ��դϡ��������ɤ���κ���μ���������ͫθ�������κݡ������˥�Ϣ���Ҥ�Υæ���褦�ȡ���Ϣ��ȴۤ˸�Ĥ����Ȥ������¤��ưפ˥�Ϣ���Ҽ����ξ��������뤷���Ȥ����Τ��������ƤǤ��롣�����ٻ��Ϥ���˴ؤ��ơ���Ϣ¦���������ñ�˹���Υæ��ǧ�ڤ����Τϡ�����������������Ѥ���տޤˤ�뤫�⤷��̤Ȥ��ơ��ط��Ԥ�ư�������դ���ɬ�������Ŧ���Ƥ��롣

Ʊ������ˡ��⤦��Ĥι���Υæ�λ��㤬��𤵤�Ƥ��뤬������Ͽ��ͤθ���Ϣ�����Ի��ۿͥݥͥ����¥�������Ȥ��ϥ�ӥ�����Ϫ�ͻ�̳�ɤ˰��ꤷ��Υæ��¸�������ΤǤ��롣

�ϥ�ӥ��̵���ҵ�Ϫ��ͤξ�ǧ��������ʬ�������դ����ȡ���̳�ɤ����������ι����ȯ������������ξ�������ݻ��Ԥˤ��������̵����ι����ȯ�뤹�뤳�ȤˤʤäƤ��롢�Ȥ������Ҥ����롣���������ξ��ϣ�����ʾ�Υϥ�ӥ�サ���ä�����������������ʤ����Ⲿ��ʬ�������뤵�줿�Ȥ�����̵���ҿͤˤʤ�ȡ���̳�ɵ��ػ�֥����פ˹��𤬽Ф���뤳�ȤˤʤäƤ������ݥͥ����¥������ʲ�51̾�Υ�Ϣ��̵���ҵ�Ϫ�ͤ��ѹ������Ȥι�1939�ʹ���6��ǯ6��14���դ��ο�ʹ�˷Ǻܤ��줿�Ȥ����������ٻ��Ϥ��η�ˤĤ��ơ��ݥͥ����¥���������ܺ٤�ʹ����Ԥ����㤨�С����Ϫ�ͻ�̳�ɤ���Ͽ�Ե���ʤɤ���𤷤���

�������������ܤǤϥ�Ϣ���Ҥ���̵���Ҥ�������餷�פ��Ȥ����Τ������ܲ��Ǥ��ä��餷�����ݥͥ����¥������ϥ�Ϣ������������ͳ��ֶ�������˶��Ĥ����ΤǤϤʤ�ñ�˾������Թ�ˤ�Ϣ���Ҥ����������Τǡ��������ܤ˱ʽ����������ǰפ˽�������ˤϡ��ष����Ϣ���Ҥ������פǤ���פȽҤ٤Ƥ��롣

�ʤ����������о줹�륽Ϣ���Ҥ�̱�ֿͤȤϡ�1925������14��ǯ���������ܾ�������塢����˥�Ϣ��ȴۤ����ߤ��줿�ݤˡ������ˤ�Ϣ���Ҥ������������ϥ������ͤȻפ��뤬�����γ�ǧ�Ϻ���β���Ǥ��롣���������ܤǤϡ��������۾����ͳ�ǤϤʤ�����긽��Ū��ɬ�פ��饽Ϣ���Ҥ�������ϥ������ͤ����ʤ��ʤ��ä�������椨�������ٻ�����ϥ������ͤ���Ⱦ��ˤ���ưפ˥��ѥ��ˤʤ�����¸�ߤȴ����뤷�Ƥ����ΤǤ�������

(4)���Ϫ�ͤδ����������侦���ȹ������1940�ʾ���15��ǯ10��-11��

���������ȯ�Ԥ����Ǥ��줿����15ǯ�ϡ��ֳ����ٻ�������(9)�������äƤߤ褦��10��13������������������侦���ȹ�ؤβ�����ᤰ�ꡢ�������������ȼ�67̾�����뤷��������ϡ������ˤ�������ϻ������ΤˤΤ��۵뤵�졢���䤵��뤳�Ȥˤʤä����ᡢ�������ͶȼԤ��ȹ����������������ΤǤ�����������������侦���ȹ�˲������٤����ݤ���Ƥ������ΤǤ��ä���

�ķ�ˤ����ʸ�����ȼԤϥ������ͤΤߤˤ���ȹ�Ϸ������������������ȼԤ�����ñ���ȹ�η������뤳�Ȥˤʤä���11��12�����ȹ��������Ť��졢�ȹ�Ĺ�˥ޥ����ա������˥��ե��ʥ����ա��ѥ��Υա������������������Ф��줿��

(5) ���Ʊѳ��������ư�ɡ�1941�ʾ���16��ǯ12��

������16ǯ�ޤ���ȡ�4��˥⥹����ˤ�����������Ω�����Ĵ����6����ȥ����10��˥��륲����������ᡢ������12����ƱѤȤγ���ȡ����Ū���郎�������������롣�������Ф�����ϥ������ͤ�ȿ����ֳ����ٻ������פ���Ҳ𤹤롣

��������Ω������Ф��Ƥϡ���ʬ��������Ϣ¦����ϰ�����ä����뤳�Ȥ��ǰ�����ޤ�������¦����ϼ�ʬ��������Ϣ�ؤΰ����Ϥ���뤳�Ȥ�������ơ��礤�ʤ�ư�ɤ�����줿���Ȥ���𤵤�Ƥ��롣�ä�������α����ϥ������ͤϡ�����ޤǤ�ȿ����ưƮ�����ɸ����Ʊ���������Ω����֤��줿����⡢�ɥ��ġ���Ϣ���郎����ȡ���Ϣ���������������ܤ��Х�����Ȥ��ä���¬���ʤ��졢�����ư�ɤ�ʧ�����줿�Ȥ����������ơ����Ʊѳ����ޤ���ȡ���Ϣ������������ֲ���ͧ����Ȥʤꡢ��ϥ������ͤ��軰��ͤȤ��Ƥΰ���������뤳�Ȥˤʤä���

����ˤ����ꡢ�����ٻ��ϡֽ���ʤ����Ǥ̳��ô�������褤�����κ�����ȯ�����٤����ˤ����ꡢ���Ǥλ뻡�����ͽ�Ƽ�Ω����ײ�˴�Ť������������֤μ»ܤˤ�����פȽҤ١�����Ū�ˤϡ������Ƶ��Ԥΰ��Ƹ���Ũ��ͤ���α��Ԥʤ����ֳ���ͤ�ι�����˴ؤ�����������ס�12��9����̳����ˤ˴�Ť���������ĵ�������ߤ�����������̳����ϳ���ͤεサ���ư�˴ؤ����͡��ʵ�����ߤ��Ƥ��ꡢ��ϥ������ͤ⤳��Ŭ�Ѥ�����뤳�Ȥˤʤä��������ϰ�ؤ�Ω������ػߡ��サ����Ϥ��Фʤɡ������Ĥ��ξ�ब����줿������ɤο����ˤĤ졢��賰�ؤγ��жػߡ����̿��ؤȡ������ξ��ϸ������ʤäƤ�����

12��γ����Ƶ����Ƹ���Ǥ�����126̾��������ϥ������ͤϹ���Ԥ�2̾��Ĺ��Ԥ�1̾�Ǥ��ä���Ũ���α�ι�ˤϷ�8̾�Υ������ͤε��ܤ����뤬�����Τ������縩��6̾����ǯ1��˹�α����������ƻ�Ȥʤä����Ĥ��2̾��ٽ�ᤵ�줿�������ȥ��ꥷ�������ξ�̳���ǡ���ǯ7��˿��������ٻ�ģ�˿�����������카«��³������

(6)��ϥ������ͤηк�Ū���硧1942�ʾ���17��ǯ5�1943�ʾ���18��ǯ2�1944�ʾ���19��ǯ3��

���λ�������ɳ���ˤȤ�ʤ��������ͤ����ηкѳ�ư�κ������Ω�ä���ΤˤʤäƤ��롣17ǯ5��η���ˤ��ȡ����ͤ����Ϫ����������ȹ���۵�������ΤǤ���ʼ�˸����������ȹ�ؤβ����˺ݤ��ơ�Ʊ�ȹ礫������������������۵�μ�ʬ����������Ȥ����Τ������ͳ�Ǥ��롣 �ޤ���������Ǥ�20��̾�Υ������ͤ��ܶȰʳ��˱Dz�Υ������ȥ�Ȥ��Ƹۤ��Ƥ��뤳�ȡ��ȹ��°���ʤ��̳�ƻ��������14̾�����ʤ��۵�������ʤ��ä����Ȥʤɤ���𤵤�Ƥ��롣���������ܤ����Τϡ������ٻ��Ǥ���ϥ������ͤ��к�Ū���礫��ĵ���ư�����Ѥ�����ǽ�����Ŧ���Ƥ��뤳�ȤǤ��롣

�ޤ���18ǯ2��η���ˤϿ��ͺ߽��������ͤζᶷ��𤬤��ꡢ������軰��Ȥ��ǰ���ߡ����ƷϾ��Ҥ��ĺ��ˤ�ꡢ����ַϥ������ͤ����躤��˴٤äƤ�����������Ƥ��롣�θʱ�Τ�é�ꡢ�峤���ϥ�ӥ�ʤɤ��濴�˰ܽ�����Ԥ�¿����16ǯ��17ǯ��2ǯ�֤�121̾�����ͤ���й���8��ˤϡ����ҤΥϥ�ӥ����Ϫ�ͻ�̳�ɵ��ػ�֥����פ˷Ǻܤ��줿�����Ȥؤξ���ž�Ȥ�ƻ�ס������Ȥ��Ф������Ϫ�ͤζ�̣�פȤ��������˿�ȯ���줿���ޥ����հʲ�����Υ������ͤ�����̾�������ܽ����˾���Ƥ���ݤ���𤵤줿���ޥ����դϷ�������ˤϰܤ�ʤ��ä������к������Τ��ᡢ�ĶȺ���˴٤ä��������������������˳�ϩ�Ф����Ȥ��Ƥ��������ξ������Ǥ������Ǥ��롣

18ǯ����������Ƥ˹Ԥ�줿����ͤ˴ؤ���Ĵ���η�̤ϡ�19ǯ3�����𤵤�Ƥ��롣����ˤ��ȡ���ϥ������ͤ���������1400̾������Ԥ������100���ӡ�180̾�ǡ���������Τ�2��ˤ����äƤ������ޤ������Τ������˲��餫�������߽���ºݤ˼����뤫�⤷���Ϥ��줬ɬ�פȤ�������Ӥ�16�Ǥ��ä�������μ����ͳ�ϡ��к�������ȼ���ִ��������פˤ��ž�ȡ��ѶȤ�;���ʤ����줿���ᡢ���뤤�ϡ���������������ˤ��Ķ��Կ��Ǥ��ä�������Ԥ���Ψ���⤯44�ѡ�����Ȥˤ�ã���Ƥ����Τ�����Ǥ��ä���

���ơ�����麤��Ԥ��Ф��ơ��ٻ�ģ��ž�Ȥΰ�����Ԥʤä��Ȥ������¤϶�̣������19ǯ3��η��餽�ΰ�����ȡ�������������Ϥ�Ȥ��������Ծ�18̾����ʪ�����ʹԾ�6̾������¾���30̾����ϥ������ͤ����翹����������������˽����������졢����4��50������5�ߤ��¶��Ư�����Ȥˤʤä�������ޤǤγ����ٻ��θ�ư�����¬����ˡ����Τ褦�����֤Ͽ�ƻŪ���Ϥ���Ȥ�����ꡢ������¤���ϥ������ͤ�ĵ���ư�˰���������뤳�Ȥ�ͫθ�����ΤǤ�������

(7) ��ĵ�Ƶ�������1943�ʾ���18��ǯ4�6�1944�ʾ���19��ǯ5��

���ΰ����ǡ������ٻ��ϰ���³�����ѥ��Ƶ��ˤ����ϥ������ͤθ����³���롣18ǯ4��ˤ��̳�ƻ�ȳ���������ˤ������Ż���ˤޤĤ�ꡢ����7̾�����Ƹ��줿��

�ޤ���18ǯ6������ˤϡ����λ����;�Ȥˤ������߽��Υ������ͤ��ֶ��������ספ˼��Ƥ����ݤε��ܤ⤢�롣19ǯ5��η���ˤϡ��̳�ƻ��î�Ԥˤƥ������춵�ե��ߥ�˥ĥ��������줿�����Ƥ��롣�Ƶ���¤�����졢̵���ſ�ˡ��ȿ���������ߥ�˥ĥ�����ȯ�����Ƥ�¾���Τʤ���Τˤ����פ�줺�������γ����ٻ��β��ȿ���֤꤬�Ǥ������Ǥ��롣

(8)�サ�϶�θ��ꡧ1943�ʾ���18��ǯ12�1944�ʾ���19��ǯ8��

����ˡ�18ǯ9��ˤϡֳ���ͤ�ι�����˴ؤ�����������פΰ����������Ԥʤ�졢�����ݸ�θ��Ϥ��顢�������������γ���ͤ��サ���Ƥ��Ƥ����꤬�����ϰ�ʹö��ݲ��ͤι��������׳��϶�ˤ��鳰��������������뤳�Ȥ����ꤷ��������ˤ��508����1227̾�γ���ͤ���ž��;���ʤ����줿����ž��ϵ����϶�����ǤϽ����Ǥ�����Ĺ��ڰ������դۤ���������Ϥ˵ڤ����������ž�Ԥλ�̾��18ǯ12���19ǯ8��η���˷Ǻܤ��줿�������Τ�������ϥ������ͤ�27����70̾�ˤΤܤä���

(9)��Ϣ����������˴̿Ϫ�Ͷ���1944�ʾ���19��ǯ6��

�����ܤ��괬���ﶷ�������ˤʤ�ˤĤ졢��ϥ������ͤ���ˡ���Ϣ���Ҥؤ�������˾��Ԥ�лϤ��19ǯ6��η���ˤ��С����߽ܺ�˴̿Ϫ�Ͷ���������ư����ٲ�������Ĺ�ڥȥ��դ�̾�������ܳ��ϤΥ������ͤ���ʸ�����ۤ��줿���������Ƥϡֶ�������������Ũ�Ǥ��ꡢ����˶����ƤϤʤ�ʤ����ޤ�����ʬ���������ܤ���¿���β�������Ƥ��ꡢ��ʬ�����ι�ʡ�����ܤι�ʡ�˰��פ���פȤ�����ΤǤ��ä������λ�����Ϣ���Ҽ�����³��Ԥä��ߥ���������Ʊ�����̾���줿�Ȥ�����

������

�ǽ�˿��줿�Ȥ��ꡢ�ܹƤ���Ū�ϡس�������٤ȡس����ٻ������٤Ȥ�����̳�ʷ��ݶɴ���ʪ�˸�������ϥ������ͤλ����Ҳ𤹤뤳�Ȥˤ��ꡢ����������Ϥ����Ǥ�Ǥ�ǤϤʤ����������Ĺ��ΤƤ���ϥ������ͤϡ���Ω��͡פǤ��ä��ˤ⤫����餺�����ܤγ����ٻ������¾�γ����Ʊ�͡�������ޤ���оݤȤ��ư����뤳�Ȥ�¿���ä��Ȥ������¤�Ǹ�˶�Ĵ���Ƥ������������ܤؤ�������������ˡ�����ԤϹ��ɸ����Ԥ�������Ԥ�©�Ҥ�ִ�ʼ�Ȥ�����������Ф��������Ϥ��줾��λ����ǡ�������κ����������Ӥ褦�Ȥ����褦�˸��������롣

�����ˡ�������ˡ����찡����˴ؤ����α����ͤΰո��פȤ��ơ�¾�γ���ͤȤȤ����𤵤줿���ͤΥ�����դ�ȯ��������(10)�����Ƴ������������ɤ�ƱĴ��������ʪ������������ܿ����������ΤǤ���Τ��ݤ���Ƚ�ǤϤऺ�������������������Ҥ�������۶�����餹��������ϥ������ͤˤȤäơ���������ȯ���ϲ����ʤ�Τ��ä��Ȼפ��롣

ͫݵ�ʷк�����Ȥ������郎�쵤�˿����Ф�������������郎Ÿ��������ͤˤʤä����Ȥ�Ĺ���֤��߱����Ѥ�ǥ���åȤ�����������ޤ����褦�ʵ������Ǥ����桹�Ͻ���ȡ����ݡ������������Ѥι����� ���ƿͤ���ʹ�����춻�������㥯���㤷�Ƶ錄�ΤǤ����褬�����Υ˥塼����Ƿ���δ��Ϥ����ܤ����Ԥʳ����Ϥ�����Ƭ�������Ȥ��Τä��ΤǤ�����㡹�δ�����ѤǤ���������

(1)�س�������پ���16ǯ12��

(2)�ܹƤǤϰʲ���˴̿�������͡�������������θƾΤ���ϥ������͡פ����줷��ɽ�����롣

(3)�ȤϤ���������ޤ�ɮ�Ԥ��Ԥä�ʹ�����Ĵ���Ǥϡ��������٤����̤������Ƥ��롣�����˴�ñ����𤷤Ƥ�����

Ĺ��ξ����ϣ̡��á����奦���Ĥ���ˤ�äƤ��ʤ�ܺ٤��Τ��Ƥ���������֥��ܡ��ե������ߥ硼�Υ��ʡ����奦���Ĥ����ʹ���סذ۶���������II����ʸ��2003ǯ�����ȡˡ�(4)�ء������ǡ˳����������11����������ǡ������ٻ��ײ��⡢1994ǯ��

���ޤ���ȡ�ۤξ����ϵ����»Ҥ���ʥ���������Ź�֥⡼�ꥨ��Ź��ˤ����ϵҤ���ʸ�ȡ�ۻ�Ĺ�к��ɺ���Ĺ���ˤ餫�餪�ä�ʹ�����Ȥ��Ǥ������㤨�С������ǥ�ӡ��ʤ�ȡ�ۤ���峤������ݡ�Ʊ�Ȥ����������褬���Ĥ�������졢������եɥ�������������줿��������Ϥ�������濼�������Ƽ��Ȥ������Ȥ������ޤ�������ʡ��Хȡ���ʡʣ����ǥ�ӡ��κʤ���ˤ����ؤ������δƹ��ˤ��ä��Ȥ��������˥������Ф��졢�����٤뽬�����ʤ��ä�����ϡ�������եɥ�������ˡ֥�����Υ��塼�֤٤�����줿�פȸ�ä��Ȥ�����

�����ΰ����ǡ��ϥ�ӥ�ر�������Ǹ����ϥ���ȳ�����Ҥ������Ȥ��Ƴ������������ɿ���Ȥ��Υ������ͺʥʥ����ꥢ�����μ������Ҥ������Ϥ����Ʊ�����ˤϡ����������ϤȤ����Τ�줿����μ����ϲ��˥Х�����������ʤɤ�˭�٤˱�������������ˤ�꿩�Ȥ��Լ�ͳ���ʤ��ä��Ȥ�����

(5)�ء������ǡ˳����ٻ���������8������Ʋ���Ѳ��⡢1987ǯ��

(6)�ޤ��������Ρ��̤��ù�ٻ��١ʲ����ٻ������������ܽ��Ǽҡ�1991ǯ�ˤ���ӡ֡س�������ٲ���ס����ǽ��裱���ˤ⡢�����ٻ��α�פ��̳���Ƥ��Τ뤦�����礤�˻��ͤˤ����Ƥ�����������

(7)����˴ؤ�ꡢ�������פθ嵯�ʡ��·�Ƚ�������������Υ������դˤĤ��Ƥϡ�������ƻ�ҡ֡إȥʥ������٥����Υ������դ������סذ۶������������ʸ��2001ǯ�����ȡ�

(8)�س�������پ���16ǯ12��

(9)�������ַ���פǤ���Τ��Ф��ơ������ٻ������ϡ�ǯ��פǤ��롣

(10)�س�������پ���16ǯ12��